フィルムの種類とは?ネガやリバーサル。ポジフィルムって?

こんにちは、猫好きフィルムカメラマンの雨樹一期です。

前回はフィルムカメラのサイズについて書かせて頂きました。

まだ見てないって方はぜひ以下よりお願いします。

動画で超・超ざっくりまとめました。

さて、今回はフィルムの種類について書かせて頂きます。

こちらも要点を絞って絞って書いていきます。

目次

フィルムは大きく分けると3種類。

・カラーネガフィルム

・カラーリバーサルフィルム(ポジフィルム・スライドフィルム)

・モノクロフィルム

どのフィルムを使うかで、色味も雰囲気も変わってきます。

長所や短所も違ってきます。初心者の方は「カラーネガフィルム」からはじめるのがおすすめ。

2つのカラーフィルムの描写の違い?

「カラーネガフィルム」と「カラーリバーサルフィルム」は名前の通り、どちらもカラー。

つまり色のある写真が撮れます。

モノクロフィルムは白黒の写真が撮れます。

まず、ネガフィルムとリバーサルフィルムの描写の違いをご紹介。

↑ネガフィルムで撮影。

↑リバーサルフィルム

同じ場所、同じ時間、同じ設定で撮影していますが、出来上がりは全くの別物ですよね。

リバーサルフィルムは鮮やか!だけど、街並みは黒潰れしていますね。

実際の体感的な見た目では、この中間という感じ。リバーサルフィルムは見た目より鮮やかに。ネガフィルムは色味的には薄くなりました。

それではそれぞれの特徴を解説していきます。

カラーネガフィルム

カラーネガフィルム、通称「ネガ」。ネガとはネガティブの略。

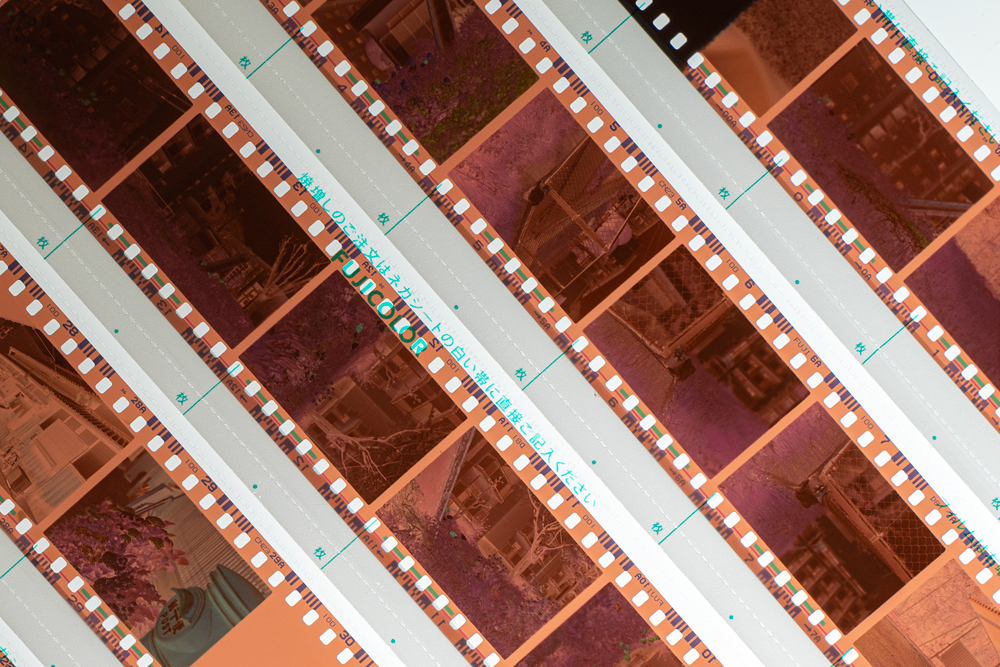

現像すると、上記のような赤茶色で、明暗も反転された画像が出来上がります。

写ルンです!などを使ったことがある方には馴染みがあるのではないでしょうか?

反転されているので、猫が写っているのは分かるけど、写真の良し悪しの判別もできません。

反転した画像がこちらです。

そのため、昔は全てプリントするのが当たり前でした(いまはどこの現像所でもたいていはデータ化してくれます)。

流通量も多く、リバーサルフィルムよりも安かったです(いまは高いっ)。

ネガフィルムの描写の特徴

ネガフィルムの描写の特徴はグラデーションや階調のなめらかさです。

白と黒の間にはグレーがありますが、その白〜黒の段階がとても多くって、自然で滑らか。

分かりやすく言うと、「白って、二百色あんねん」です。

なので、暗い部分や白い部分が潰れにくく、粘りがあります。

コダックのポートラなど、高価なフィルムほどその効果が顕著にあらわれます。

柔らかく、コントラストも弱めで、ふんわりとした写真になります。

また、大きな特徴としては、露出を失敗してもある程度はカバーしてくれます。

ようは、明るく撮ってしまっても暗く撮ってしまっても、結果に極端には影響しないので、初心者向けのフィルムでもあります。

すごーくザックリした説明ですが、小難しい話はまた別の記事にて解説します。

購入する際は、箱に

・カラーネガフィルム

・カラーネガティブ

・COLOR NEGATIVE

いずれかの表記されたものを選びましょう。日本と海外で表記が違うのですが、他の見分ける点としては、「CN-16」や「C-41」とも書かれています。

これは現像に関する表記になります。

カラーリバーサルフィルム(ポジフィルム)

リバーサルフィルムは、上記の写真のように撮影した色や明暗がそのまま表現されます。

スライド上映などに使われることからスライドフィルム。あとはポジフィルムとも言われます。

日本では「リバーサル」や「ポジ」と呼ばれることが多いです。

画像が見たままの状態になるので、全てをプリントすることはありません。お気に入りだけを選んでプリント、という形が多いです。

いまはネガ・リバーサルに関係なく、全てデータ化してもらうのが一般的ですね。

リバーサルフィルムを現像してくれる店舗はネガに比べると、やや少なくなります。

店頭で購入する際は間違えないように気をつけましょう。箱に「カラーリバーサルフィルム」「スライドフィルム」と表記されています。

現像の種類はネガのC-41に対して、リバーサルはE-6になります。

フィルム自体の劣化が早いことから、リバーサルフィルムは冷蔵庫に入れて売られていることが多いです。

少しデリケートなフィルムでもあります。

たとえば真夏の車に放置しているだけで、一気に劣化が進みます。

劣化すると、正しい色表現ができなくなります。鮮やかさが落ちるだけでなく、画像が暗くなることがあります。

購入後もすぐに使う予定がなければ、冷蔵庫で保存しましょう。

ネガフィルムに対してのポジフィルム

余談ですが、マイナス思考をネガティブ、プラス思考をポジティブと言いますよね。

ネガティブには否定的、ポジティブには積極的にという意味があります。

写真のフィルムの中でも同じく、陰と陽の関係にあたります。

リバーサルフィルムの描写の特徴

リバーサルフィルムの特徴はなんといっても色彩の豊かさ。

現実よりも派手、鮮やかな描写になります。

高画質で強いコントラストなので、写真にインパクトを与えます。

そんな利点はありますが、ネガと比べると露出の失敗が直接影響します。

正しい露出で撮らないと、黒潰れや白飛びします。

微妙に暗く撮っただけでも、以下のような写真に。

現像した写真をみて「いや、怖いわっ!」と突っ込みました 笑。

「赤ちゃんパンダ、逃げてー!」って。

そんな露出の難易度もあり、ネガがアマ向き、リバーサルはプロ向きのフィルムとも言われていますね。

たとえば「大人の科学マガジン 35mmフィルムカメラ」や 「Kodak EKTAR H35」のように安価なフィルムカメラだと、絞り(F値)やシャッタースピードが固定されているので、使用は適しません。

*露出の調整が出来ず、一定の明るさで撮れるカメラのため

また、描写は固めなのでフィルムっぽさはやや失われます。

といっても欠点ではなく、カリッとしたメリハリのある写真が撮れますね。

↑ネガはあえて悪く言うと、眠たい写真になりがちです。

あえて悪く言う必要もないんんですけどね。

僕自身もリバーサルフィルムの使用頻度は少なめですが、富士フイルムの「Velvia100」は赤が強く出る特徴があり、夕暮れ撮影が目的の時には使うこともあります。ていうか、ほぼそれ目的で使っています。

赤い花も魅力的に撮ることが出来ますね。

フィルムがいつか無くなるなら、順番的にはまずはリバーサルフィルム、次にネガ。そしてモノクロだと思います。

それも含めて、いつかはリバーサルフィルムでも撮っておくのもオススメです。

光に透過して見た時の美しさには見惚れてしまいます。

そのままハサミでカットして、窓にペタペタ飾ることも可能ですね。

モノクロフィルム

特に説明はないのですが、カラーのない白黒で写るフィルムです。

「光と影を写すフィルム」という表現も出来ますね。

カラーフィルムと比べると、保存性能に優れていること、また現像が比較的簡単なので、自分で現像したり印画紙にプリントする愛好家もたくさんいます。

自分でやるとなると初心者の方には難易度は高くなるのですが、慣れてくると写真のコントラストやザラザラ感をコントロールすることも可能です。

色がないので、写真に立体感をだすためにはしっかりと明暗さを意識する必要があります。

モノクロフィルムの描写の特徴

白から黒までの滑らかなグラデーションで、光と影を繊細に表現できます。写真に深みを出すことにも優れています。

販売されているモノクロフィルムの数は豊富です。多くのメーカーから販売されています。

カラーフィルムのように「発色の違い」ではないため、その違いに明確さは感じにくいかもしれませんが、白から黒のグラデーションの滑らかさ、コントラスト、ザラ付きなどが使うフィルムによって変わります。

たとえば、下記の写真はコントラストが強いですよね。

光と影で表現するので、人が照明の前を通る瞬間にシャッターを切りました。

カラーとは意識する部分が変わります。そのため、モノクロを使うことで写真のスキルアップにも繋がります。

まとめ

モノクロは初心者の方から上級者まで楽しんでいただけますが、フィルムの面白さを気軽に楽しめるのはカラーネガフィルムだと思います。

まずはネガからはじめて、慣れてきたら一度リバーサルも試してみてはいかがでしょうか?

下記にて、おすすめのフィルムも少し紹介しています。

フィルムカメラに興味がある方へ

サンライズカメラブログでは、これからフィルムカメラを初める方がステップアップして頂けるよう、初心者向けの記事をたくさん発信しています。

また、上級者の方も満足して頂けるテクニックもどんどん発信していきますので、サンライズカメラブログを通して一緒に成長していきましょう!

Xでは、ブログよりも早くタイムリーなフィルムカメラの話やお得な情報を発信しています!

関連記事

-

【埼玉県】カメラ買取はどこがいい?専門店が教える「想い出を安売りしない」ための選び方

2026.02.09 Infomation -お知らせ- -

捨てないで!実家の古いカメラが「お宝」に変わる3つの見分け方

2026.01.26 Infomation -お知らせ- -

【2025年12月版】中古フィルムカメラ人気ランキングTOP10|サンライズカメラ月間アクセス数まとめ

2026.01.19 Infomation -お知らせ- -

【2025年11月版】中古フィルムカメラ人気ランキングTOP10|サンライズカメラ月間アクセス数まとめ

2025.12.22 Infomation -お知らせ- -

フィルムカメラを高く売る方法|買取査定がアップする事前準備10選と専門店への伝え方

2025.12.08 Infomation -お知らせ-